ふるさと納税は控除上限内で寄付すれば実質負担2,000円で地域の特産品がもらえる魅力的な制度ですが、夫婦共働きの場合「夫婦どちらの年収で限度額を計算するの?」「配偶者控除を受けていると損をするの?」など疑問だらけです。限られた家計の中でせっかく寄付するなら、上限ぎりぎりまで活用しつつ手続きミスで控除を逃すのは避けたいもの。

今回の記事では、共働き夫婦がふるさと納税を最大限に活かすための限度額の算出手順、ワンストップ特例の注意点、返礼品選びのコツまで徹底解説します。

読めば、自分たちに最適な寄付額とタイミングが分かり、税金も家計もお得に整えられます。さらに住民税への控除反映を確認するチェックリストも紹介するので、二度手間の修正申告とは無縁になります。

ふるさと納税は共働き夫婦も使える

ふるさと納税は個人単位で控除する制度です。共働き世帯なら夫婦それぞれに控除枠があるため、専業主婦(夫)家庭より寄付総額を大きくできます。

まずは制度の仕組みと最大限活用するコツを押さえましょう。

共働き夫婦がふるさと納税をするメリット

控除枠が2人分に増えることで、返礼品を家計の必要品に振り分けつつ地域貢献が可能になります。たとえば年収500万円と400万円の夫婦なら上限は合計約11万円。米や肉を中心に寄付すれば、月当たり約1万円分の食費を節約しつつ税負担も抑えられます。

ふるさと納税の仕組みと控除の基本

寄付額−2,000円が控除対象で、所得税は年末調整後に還付、住民税は翌年6月以降の納税通知書で減額されます。控除方法は確定申告かワンストップ特例の2択です。

医療費控除や副業収入がある人は確定申告で一括処理したほうが手間を減らせます。

共働き夫婦の限度額を計算する手順

限度額を超えた寄付は全額自己負担になるため、最新の所得情報で慎重に試算することが重要です。

以下の3ステップで計算精度を高めましょう。

夫婦合算ではなく個人単位で考える

控除は寄付者本人の課税所得に連動します。年収差が大きい場合、高所得側に寄付を寄せると枠を有効活用できます。逆に均等に寄付すると控除が分散し、2,000円の自己負担が2人分発生する点に注意しましょう。

年収と家族構成から限度額を試算

源泉徴収票の「支払金額」「社会保険料等の金額」「生命保険料控除額」を入力し、扶養人数を設定すると概算が算出できます。住宅ローン控除を受けている場合は所得税が少なくなるため、控除上限も下がります。ローン控除残額を含めて再計算することが大切です。

シミュレーションツール活用のコツ

ふるさとチョイスや楽天ふるさと納税の詳細シミュレーションでは、試算結果をマイページ保存できます。年途中で昇給・転職があったら数値を更新し「残り上限額」を常に把握しましょう。こうすることで12月の駆け込み寄付でも過不足なく調整できます。

配偶者控除・扶養控除との関係

配偶者や扶養親族に関する所得控除は課税所得を直接減らすため、ふるさと納税の控除上限にも強く連動します。家族構成や副業収入が変動する共働き世帯では、控除ラインを把握しながら寄付額を毎年見直す仕組みが欠かせません。

配偶者控除の基礎と特別控除の違い

配偶者の年間所得が48万円以下なら配偶者控除、その後133万円まで段階的に縮小し、201万円以下で特別控除が適用されます。控除額は最大38万円で、課税所得を圧縮するほどふるさと納税の上限も減少します。たとえば妻の所得が130万円の場合、控除後の上限は年収500万円単身者より約1.5万円低くなるため、寄付額を1万円減らすと安全圏に入ります。

加えて産休や時短勤務で年収が下振れすると控除が復活し上限がさらに縮むため、12月寄付を控えめにし、ボーナス後に微調整する運用がリスクを最小化します。これにより自己負担発生リスクを回避できます。

控除維持と寄付額バランスのシミュレーション

夫年収600万円・妻年収100万円・子0人のケースでは、妻の配偶者控除を維持するため妻の寄付は控え、夫側で限度額約9.6万円を使い切る戦略が有利です。一方妻の副業が増え所得が150万円に上がると控除は縮小し、世帯上限は合計約11.3万円に増えます。

このように所得変動を年2回チェックし、寄付配分を見直すことで自己負担ゼロ域を維持できます。シミュレーションはポータルの詳細版を利用し、賞与後と年末の2回試算するのが定番です。毎回「想定課税所得」「既寄付額」「残り枠」を一覧で保存し、夫妻で共有することで入力漏れや重複寄付を防げます。

扶養控除区分別の上限への影響

大学生扶養は控除額63万円、高齢者同居は58万円と大きく、課税所得500万円の場合ふるさと納税上限が約2〜3万円減ります。扶養が増える年は寄付上限が急に下がるため、早期に試算し直し、定期便の残額をキャンセル又は寄付先変更で調整する仕組みが重要です。

特に18歳の高校卒業や23歳の大学卒業で扶養控除が外れるタイミングは、翌年4月以降に課税所得が増え上限も上がるため、春先に限度額を再計算して寄付額を増やしても自己負担は発生しません。逆に親の介護で同居扶養が始まると控除額が増え、上限が大幅に下がるため、当年内の返礼品キャンセル期限を確認して調整することが欠かせません。

共働きに多い落とし穴と対策

共働き世帯は申請書類やスケジュール管理が2人分になります。

勤務先の年末調整締切や自治体郵送期限が異なると控除漏れが発生しやすいため、タスク共有と前倒し準備でトラブルを防ぎましょう。事前準備でストレスを大幅に減らせます。

ワンストップ特例の申請漏れ

ワンストップ特例申請書は寄付翌年1月10日必着で自治体へ郵送します。年末寄付が集中すると申請書発行が年明けにずれ込み、期限に間に合わないケースが多発します。12月寄付はクレジット決済で即時発行できるポータルを使い、書類到着後2日以内に投函すると安心です。

また、夫婦で自治体数を合計すると5を超えても問題ありませんが、個人別で6自治体を超えた場合は確定申告へ切り替える必要があります。申請書は寄付者名義と同じ筆跡で記入しないと返戻される事例もあるため、署名欄は必ず本人がサインしましょう。提出後は自治体の受付状況をマイページで確認し、未受付の場合は早めに問い合わせることで失念を防止できます。

年末調整と確定申告の確認ポイント

医療費控除・雑損控除・副業20万円超で確定申告が必要な場合、ふるさと納税もまとめて申告したほうが書類管理が簡単です。給与所得のみの配偶者はワンストップ特例を利用し、寄付先が6自治体以上になったら申告へ切り替えましょう。

確定申告では受領証明書を添付するかe-TaxのXMLデータ送信で代替できます。副業口座名義で寄付決済すると証明書名義とずれ、経費処理の誤認につながるため、納税は必ず個人名義カードで行いましょう。

さらに年末調整後に生命保険料控除証明書が再発行されると還付額が変わるので、寄付上限も再計算して申告書第二表へ反映させると過大寄付を防げます。

住民税の控除反映をチェック

控除は翌年6月の住民税決定通知書で確認します。チェックポイントは①寄付額②控除額③寄付自治体名。相違があれば市区町村税務課へ連絡し、更正の請求期限5年内に修正依頼可能です。

特別徴収の会社員は6月給与明細に記載された住民税額を前年と比較し、月額が寄付控除分だけ減っているか確認すると早期発見できます。普通徴収の場合は納付書の税額欄で年度比較を行いましょう。

控除漏れが判明した場合は、寄付証明書を添付して「寄付金税額控除に係る申告特例申請」を提出すれば、最短1〜2ヶ月で更正通知が届きます。

共働き夫婦の寄付のタイミング

年収変動が大きい共働き家庭では、年末一括より分割寄付がリスク低減につながります。賞与支給後に上限を再計算し、住宅ローン控除終了や育休復帰など将来の所得変化を見込みながら長期スケジュールを立てると、枠余しやオーバーを防げます。以下で具体的な寄付タイミング別の注意点を解説します。

ボーナス時期を活用した上手な寄付

夏冬ボーナス後に源泉徴収票(支払金額見込)を更新し、残り控除枠を試算します。余裕額が多い場合は定期便返礼品で日用品を確保、残り数千円なら寄付単価が低い自治体で調整すると上限オーバーを防げます。ボーナス課税は住民税では翌年度控除対象になるため、12月ボーナスを含めた試算では翌年枠も意識しましょう。

夏に年間寄付計画の5〜6割を実行しておくと、冬に残業代や副業収入が増えても調整しやすく、逆に産休取得などで所得が減ってもオーバーを回避できます。ボーナスを家計口座へ入れる前に寄付決済で先取りする習慣が効果的です。

駆け込み寄付で焦らないコツ

12月下旬の寄付は入力ミス率が上がります。チェックリストを用意し、①寄付額②決済完了メール③ワンストップ申請書発送日の3点を記録するとトラブルを避けられます。書類作成は自治体からの自動送付を待たず、自分でダウンロードして先行準備すると安心です。

12月31日24時までの決済完了が寄付日となるため、クレジットカードのメンテナンス時間帯を避けることも必須です。自治体によっては決済完了後の確認メールが翌営業日に届くため、控えを保存しましょう。寄付証明書は翌年2月までに発送されますが、確定申告予定者はPDF先行発行対応自治体を選ぶと作業を前倒しでき、混雑ピークを避けられます。

ふるさと納税の返礼品選びを楽しむ

返礼品は節約と体験価値の両立がポイントです。日用品・食材で固定費を抑え、体験型で余暇を充実させれば満足度が上がります。

高騰する光熱費や教育費を補完する返礼品を組み合わせると、年間可処分所得を押し上げられます。自治体の特産品で地域経済にも好循環を生み出しましょう。

夫婦の食費を節約する返礼品

無洗米10kg定期便や冷凍牛肉1.5kgセットは消費ペースが読みやすく、食費の月変動を抑えられます。届く量と冷凍庫容量を確認し、計画的に使い切ることで食品ロスを防止できます。災害備蓄としてレトルトカレーや長期保存パンを選ぶと買い足す手間が省け、寄付額が小刻みな自治体を活用すれば上限調整も容易です。

また、肉魚の定期便は価格高騰時のヘッジになり、「届いた部位に合わせて献立を決める」楽しみで外食機会も減らせます。

生活必需品で家計をサポート

トイレットペーパー96ロールや洗濯洗剤5kgなど大容量返礼品は購入頻度を減らし、買い物時間を節約できます。シングル・ダブルで巻き数が異なるため一巻単価を比較し、最も割安な自治体を選ぶと効果的です。洗剤は粉末タイプが重量単価で有利な場合が多く、詰め替えボトルを併用するとゴミも減ります。分納配送に対応した自治体を選び、月1回配送に分けてもらえば保管スペースの負担も抑えられます。

体験型返礼品で思い出づくり

温泉宿泊券は土曜料金追徴の有無や繁忙期除外日をチェックし、連休でも差額不要のプランを選ぶと実質負担を抑えられます。アクティビティパスは有効期限が6ヶ月〜1年のものが多く、事前予約が必要な場合もあるため、夫婦の休暇計画を共有してから寄付を決めると取りこぼしを防げます。カヌー体験や乗馬スクールなど未経験のアクティビティを選べば、旅行先での思い出づくりと地域観光消費の拡大に貢献できます。

ふるさと納税ができるサイト8選

ふるさと納税を実際に行う際は、多彩なサイトから選ぶことができます。

各サイトごとに強みや特徴が異なるため、自分の目的に合ったところを活用しましょう。

- ふるさとパレット

- さとふる

- マイナビふるさと納税

- ポケマルふるさと納税

- ふるさと本舗

- ふるさと納税ニッポン

- au PAY ふるさと納税

- ふるなび

1. ふるさとパレット

「ふるさとパレット」は、東急グループが運営するふるさと納税サイトです。

生産者との共同開発によるオリジナル返礼品が魅力で、開発ストーリーも丁寧に紹介されています。TOKYU POINTが貯まる・使える仕組みがあり、東急グループならではのサービス連携が強みです。

全国各地の食材や体験型の返礼品も充実しており、地域とのつながりを感じられる運営方針が特長です。

2. さとふる

「さとふる」は、CMでの知名度も高く、初心者にやさしいUIが特徴のふるさと納税サイトです。

アプリを使ったワンストップ特例制度のオンライン申請も可能で、手続きがスムーズに行えます。人気お礼品ランキングやレビューを参考に返礼品を選べるため、初めての人でも安心して利用しやすいのがポイントです。

特に、お米やお肉といった定番ジャンルが充実しています。

3. マイナビふるさと納税

「マイナビふるさと納税」は株式会社マイナビが運営する、ふるさと納税サイトです。

幅広いジャンルの返礼品が用意されており、シンプルな手続きと検索機能の充実が初心者にも安心です。検索条件を細かく設定できるので、目的の品が見つけやすく、余計な寄付を防ぐのにも役立ちます。

また、ふるさと納税に関する各種コンテンツが豊富に掲載されているため、制度の理解を深めながら寄付を進められます。

4. ポケマルふるさと納税

「ポケマルふるさと納税」は、産直サイト「ポケットマルシェ」が運営しているため、新鮮な農産物や水産物など、ここでしか手に入らない返礼品が豊富に揃っています。

生産者が直接登録している仕組みを活かし、発送も比較的早いのが魅力です。

訳あり品や家庭用商品も多く取り扱っているため、実用性重視の方におすすめです。ワンストップ特例制度にも対応しており、手続きも安心です。

5. ふるさと本舗

「ふるさと本舗」は、全国の美味しい特産品に特化した、ふるさと納税サイトです。定期便も充実しており、キャンペーンでAmazonギフト券が当たるなど嬉しい特典があります。

ブランド和牛や旬のフルーツなど、普段なかなか手が出ない高級食材のラインナップが豊富。分かりやすい控除シミュレーション機能もあるので、初心者でも寄付額を失敗しにくい設計です。

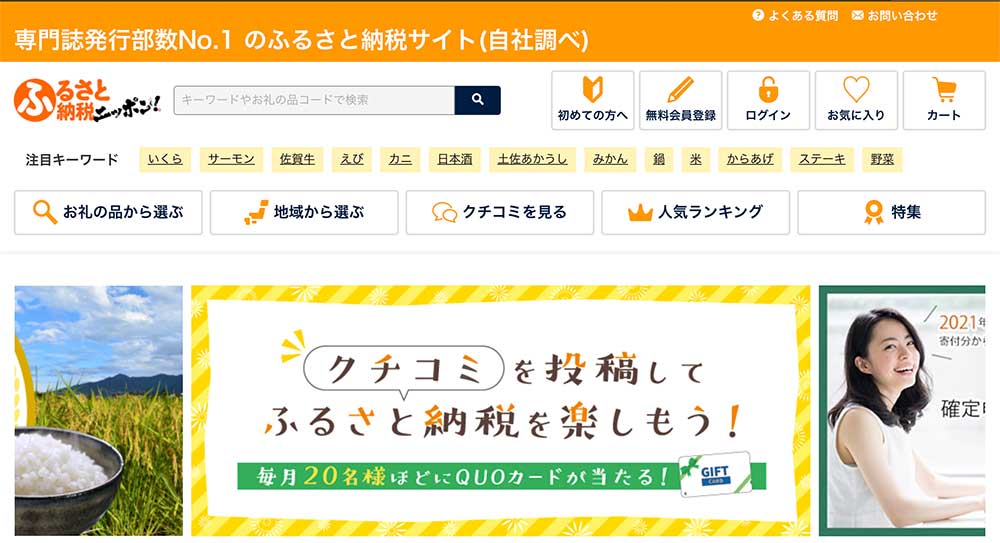

6. ふるさと納税ニッポン

「ふるさと納税ニッポン」は、ふるさと納税専門誌と連動した、ふるさと納税サイトです。

取材記事を通じて、各自治体や生産者の取り組みを深く知ることができる点が特色です。WEBと雑誌を合わせた情報量は非常に多く、特集記事では地域の魅力を掘り下げて紹介しています。

商品だけでなく、その背景にあるストーリーも大切にしたい方に向いています。地方独自の珍しい返礼品も探しやすい構成です。

7. au PAY ふるさと納税

「au PAY ふるさと納税」は、KDDIとau コマース&ライフが共同運営している、ふるさと納税サイトです。

人気の返礼品やレビューが充実しており、auユーザー以外でもお得に寄付を楽しめます。特にau PAY残高のチャージやポイント還元など、決済面での利便性が高いのが特徴です。

レビューの評価が高い返礼品を集めた特集ページなどもあり、初心者がスムーズに寄付先を決められる工夫がなされています。

8. ふるなび

【ふるなび】は2014年にサービスを開始し、豊富な返礼品と初心者に向けたガイドが特徴的な、ふるさと納税サイトです。

寄付額に応じたポイント還元キャンペーンなどの独自サービスも魅力です。カテゴリや価格帯で細かく検索できるので、控除上限額と返礼品のバランスを取りながら選びたい方に向いています。

期間限定の特産品特集もあり、季節ごとの旬の味覚を楽しめる点もメリットです。

まとめ

共働き夫婦がふるさと納税を成功させるには、①配偶者控除・扶養控除を加味した個別上限試算、②賞与や副業変動に合わせた分割寄付、③ワンストップ特例・確定申告の正しい使い分け、④住民税通知での控除確認、⑤返礼品を家計節約と体験価値の両面で最適化、の5点が重要です。

家族のライフイベントや所得変動を年2回見直し、寄付配分と手続きを夫婦で共有すれば、実質負担2,000円で節税・地域貢献・生活充実を一括実現できます。

さらに住民税控除漏れがあった場合は5年以内の更正請求で取り戻せるため、通知書チェックを習慣化すると安心です。返礼品は定期便と体験型を組み合わせ、支出削減と夫婦の満足度向上を同時に狙いましょう。

投稿者プロフィール

最新の投稿

ふるさと納税2025年10月12日ふるさと納税初心者の注意点は?よくある失敗・つまずきやすい点を解説

ふるさと納税2025年10月12日ふるさと納税初心者の注意点は?よくある失敗・つまずきやすい点を解説 ふるさと納税2025年10月12日ふるさと納税は確定申告なしで始められる?手続きの流れやポイントを解説

ふるさと納税2025年10月12日ふるさと納税は確定申告なしで始められる?手続きの流れやポイントを解説 ふるさと納税2025年10月12日ふるさと納税のスマホでのやり方は?申請方法や注意点を解説

ふるさと納税2025年10月12日ふるさと納税のスマホでのやり方は?申請方法や注意点を解説 ふるさと納税2025年10月12日新卒(新入社員)でもふるさと納税はできる?方法やメリット・注意点を解説

ふるさと納税2025年10月12日新卒(新入社員)でもふるさと納税はできる?方法やメリット・注意点を解説